America Latina no oficial : la revue RASM

Killian Rauline

Killian Rauline (agrégé d’histoire et doctorant à l’École normale supérieure) mène des recherches sur les circulations d’artistes et critiques brésiliens en Europe entre les années soixante et quatre-vingt, alors que le pays connaît une dictature militaire particulièrement longue. Dans le cadre de sa vacation pour le projet « America Latina no oficial. Réseaux artistiques latino-américains en France et circulations artistiques au 20e siècle », un projet soutenu par les Amis du Centre Pompidou, Killian Rauline propose un focus sur la revue RASM. Revista Anual de Salŏ de Maio (1939), conservée à la Bibliothèque Kandinsky.

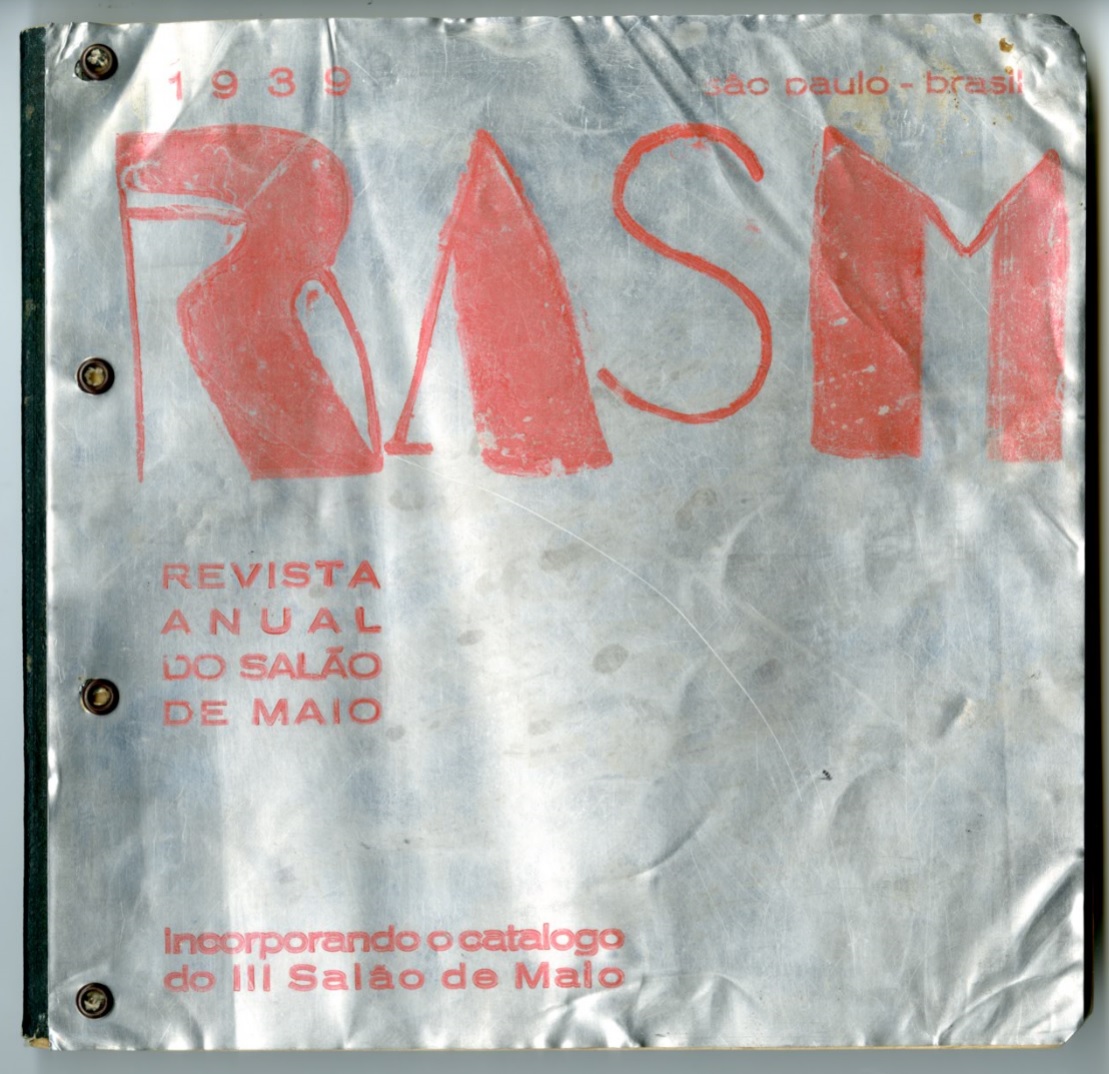

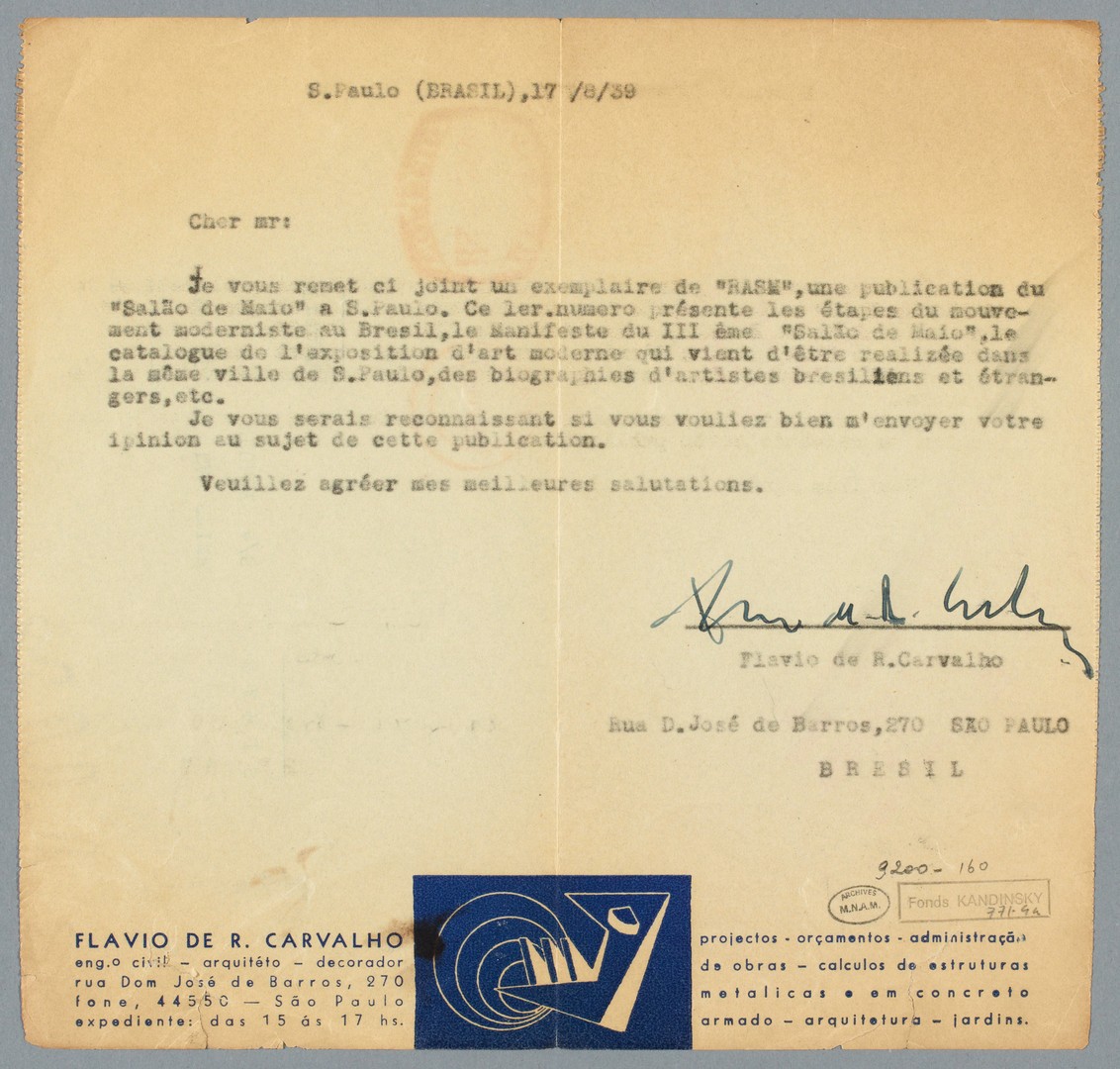

Le 17 août 1939, Flavio de Carvalho adressait à Vassily Kandinsky un exemplaire de la revue qu’il venait de publier : RASM pour Revue annuelle du Salon de mai. L’acronyme inscrit au pinceau sur la couverture métallique reste énigmatique, mais en arabe, rasm signifie trace ou dessin, ce qui précède l’écriture comme la peinture.

– Bibliothèque Kandinsky, fonds Vassily Kandinsky, VK 288

L’exemplaire conservé par la Bibliothèque Kandinsky n’est pourtant pas celui envoyé à l’artiste russe, mais un autre, offert à Alberto Magnelli après sa participation au Salon. La revue présentait donc « les étapes du mouvement moderniste au Brésil, le manifeste du IIIe “Salão de maio”, le catalogue de l’exposition d’art moderne qui vient d’être réalisée », autant d’éléments sur lesquels Flavio de Carvalho souhaitait attirer l’attention de Kandinsky.

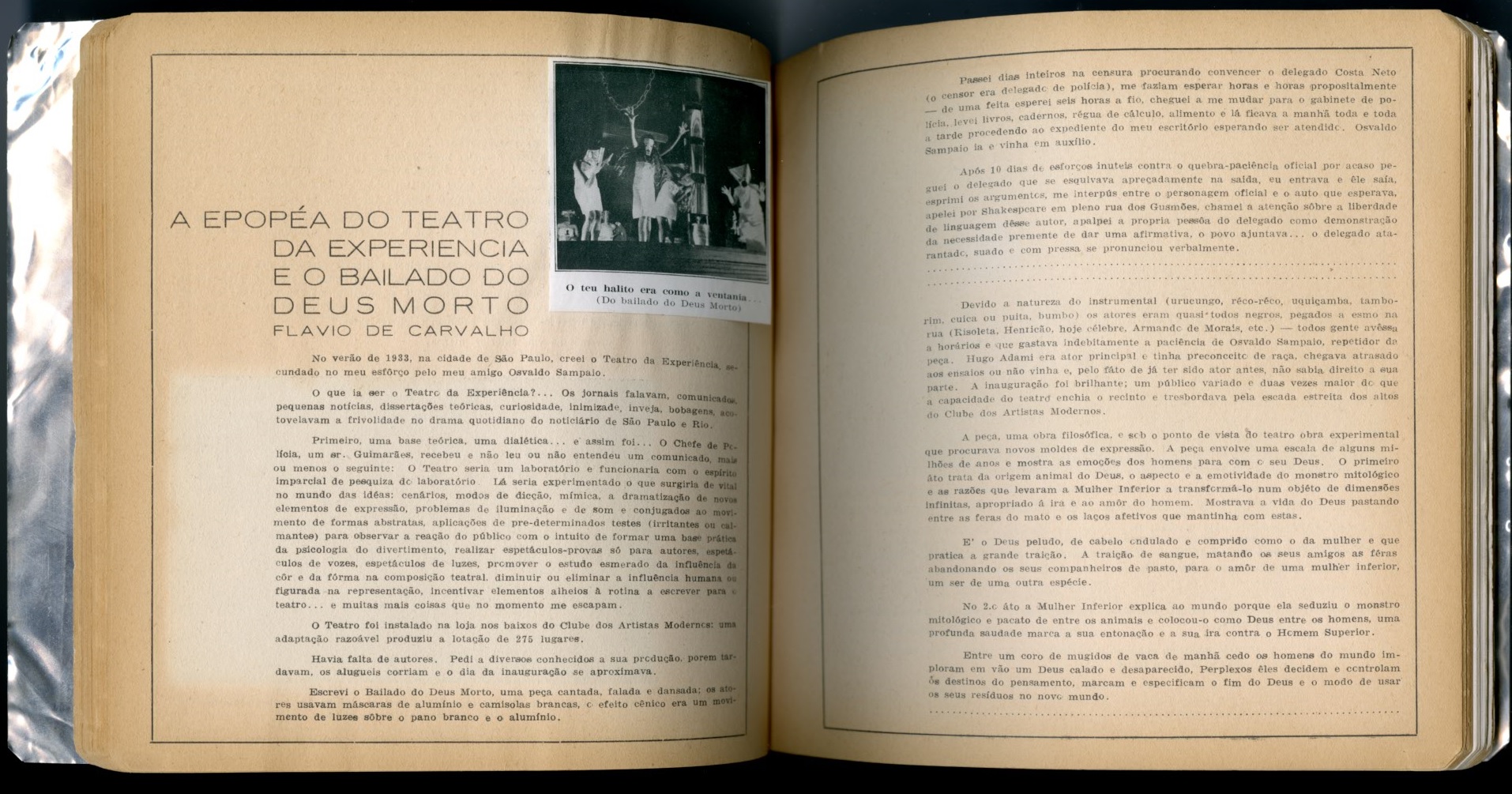

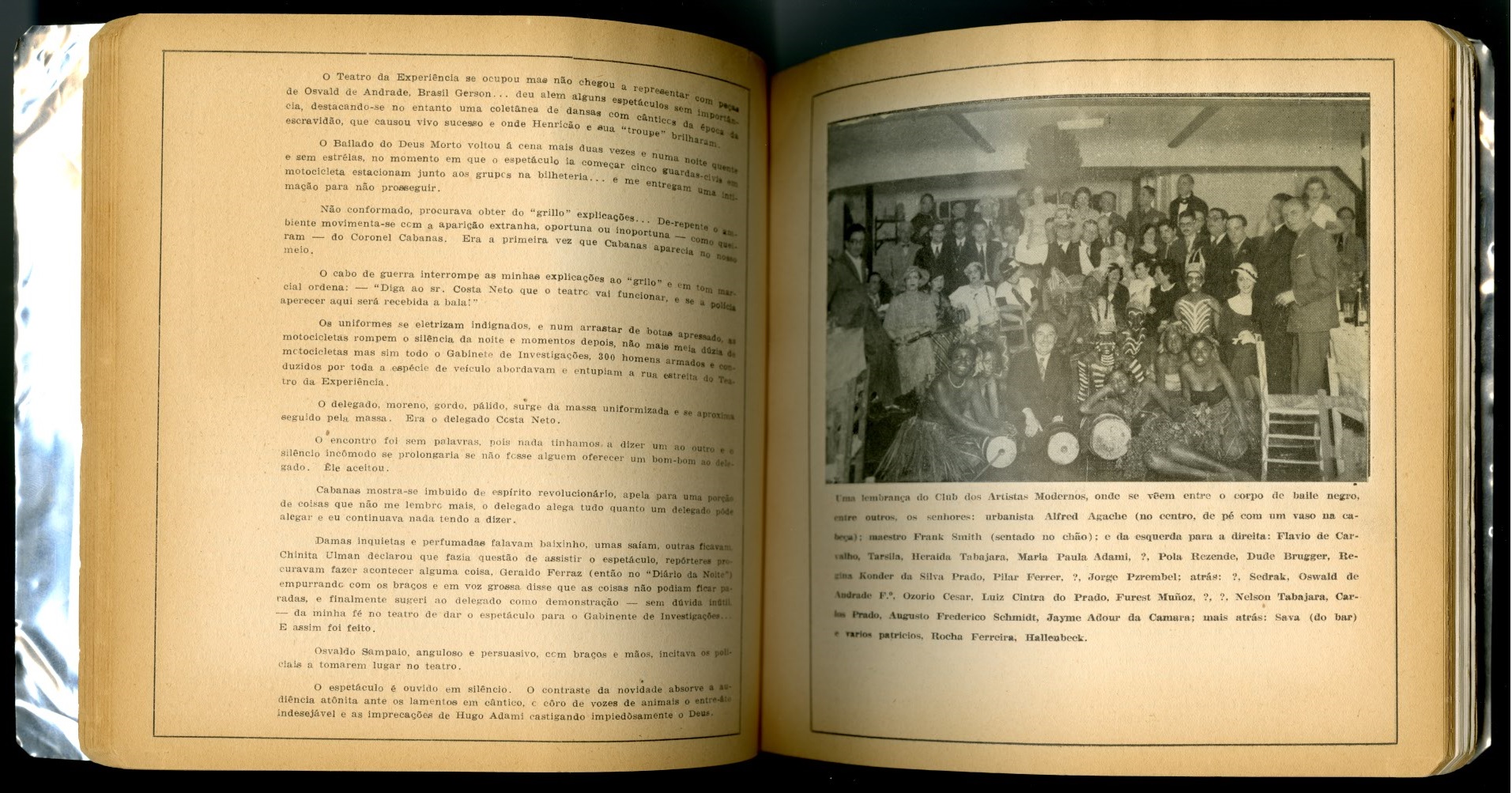

La publication de cette revue constitue en effet le premier moment d’autoréflexivité du mouvement moderniste brésilien. Ses principaux acteurs reviennent eux-mêmes sur quelques événements auxquels ils ont participé ou quelques idées qu’ils avaient proposées, afin d’en retrouver le sens et d’en faire le bilan. De façon intéressante, le mouvement rétrospectif remonte plus loin que 1922 et sa fameuse « Semaine d’art moderne » de São Paulo : l’artiste Lasar Segall écrit un texte sur son arrivée au Brésil en 1912 tandis qu’Anita Malfatti se rappelle l’exposition de ses toiles expressionnistes en 1917. Le couple fondateur du mouvement anthropophage est même réuni par l’écrit, Tarsila do Amaral publiant un texte sur la « peinture Pau Brasil et l’anthropophagie », et Oswald de Andrade sur la « doctrine anthropophagique ». Quant à Flavio de Carvalho, il revient sur la courte existence du Club des artistes modernes (CAM) puis sur son Théâtre de l’Expérience et le Ballet du Dieu mort, censuré en 1933.

Son « Manifeste du IIIe Salon de mai » entend par ailleurs dégager les éléments les plus importants d’une « révolution esthétique » née au tournant du XXe siècle, sans avoir été jusque-là « comprise à sa juste mesure, pas même par ceux qui l’ont suscitée ». Pour Flavio de Carvalho, cette révolution implique de renoncer à une perception strictement visuelle, au profit de la recherche d’un stade supérieur de la sensibilité. Recherche dans laquelle les enfants et les fous tiennent un rôle essentiel. Ce faisant, Flavio de Carvalho inscrit le mouvement moderniste brésilien dans un champ élargi, ce qu’il exprime par quelques formules aussi provocatrices que paradoxales : « Le Salon de mai est contre l’insistance à être moderne » ou encore : « Le Salon de mai n’est pas une simple exposition de peinture, mais un mouvement ».

Car ce regard rétrospectif doit servir à se projeter dans l’avenir : l’éditorial fixe un plan pour six ans, découpés en trois périodes dites « archéologique », « dialectique » et « visionnaire ». Si la première est bien celle du bilan, la deuxième devait donner lieu au rejet et à la destruction de ce passé, avant de retrouver dans la dernière période, l’accord entre la construction et la poésie.

Le Salon de mai de 1939 sera pourtant le dernier, faisant de ce premier numéro de RASM l’unique parution de la revue. Signe que l’inquiétude n’était pas complètement absente de son entreprise, Flavio de Carvalho avait invité plusieurs artistes internationaux à participer au Salon, avec l’idée de lutter « contre les sentiments les plus bas de l’homme ».