[PROJET DE RECHERCHE] Les dessins de Pierre Guyotat, un répertoire organique de figures et de scènes

Mica Gherghescu

À travers le conséquent ensemble, de plus de 500 dessins, confié à la Bibliothèque Kandinsky en 2021, ce projet soutenu par l'EUR ArTeC entend analyser la nature des dessins - médium de Pierre Guyotat suppléments visuels du texte, qui excédent la catégorie du « dessin d’écrivain », relevant à la fois du registre organique de la notation et du geste de l’écriture exposée.

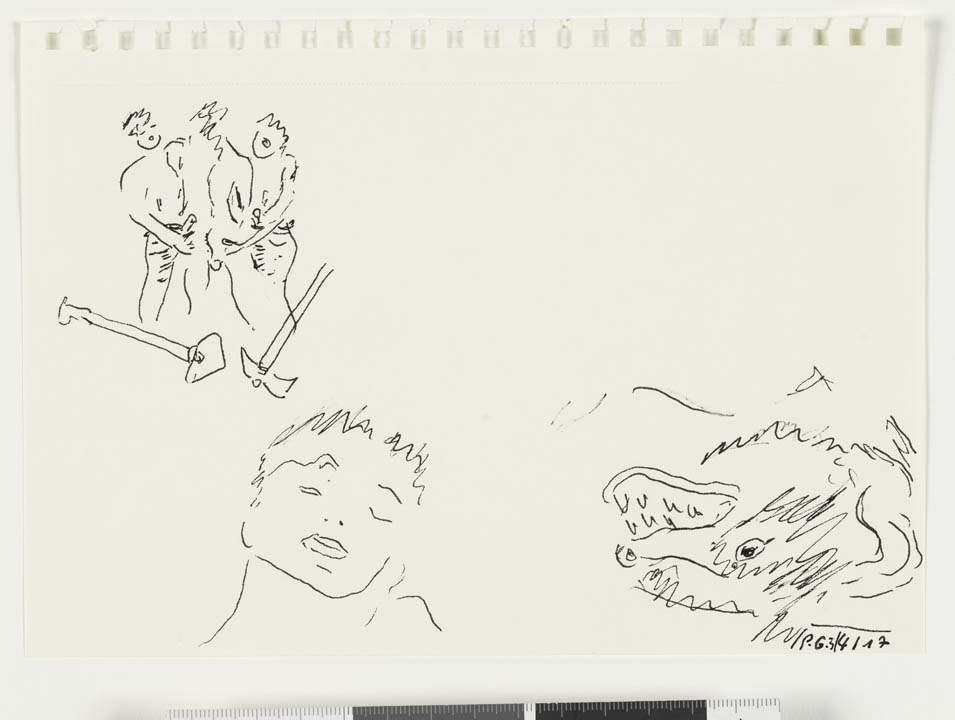

La notion de « figure » traverse l’écriture de Pierre Guyotat et désigne, à profusion extrême, toujours instable, transgressive, la multitude de personnages qui peuplent ses récits : corps, êtres et non-êtres, créatures humaines et animales, putains et monstres. Le processus de « figurabilité » est inextricablement inscrit dans la construction rigoureuse de l’écriture et répond à des opérations virtuoses de composition et décomposition textuelle, langage tangage entre l’architecture narrative complexe et son « expulsion » publique qui provoque l’événement. Il se prolonge par une pratique, très confidentielle, du dessin, qui accompagne le travail de Guyotat dès son enfance et se trouve, après une longue césure, réactivé dans les dernières années de sa création. À travers le conséquent ensemble, de plus de 500 dessins, confié au Musée national d’art moderne en 2021, ce projet entend analyser la nature de ces dessins-médium, suppléments visuels du texte, qui excédent la catégorie du « dessin d’écrivain », relevant à la fois du registre organique de la notation de Guyotat, et du geste puissant de l’écriture exposée.

Pierre Guyotat rappelait quelque part, dans les explications accordées à Marianne Alphant au moment de la parution de Progénitures (1999), que ses textes devaient se lire « visuellement », comme issus d’une fabrique de l’écriture plus proche de l’« art » total, que des mécanismes banalisés de la littérature. Un processus de fusion organique de l’image, du rythme, du son, opère dans l’espace désigné du « texte-figure », de la pratique artistique (dessin, musique), de la performance (théâtre, improvisations, lectures publiques) et de la scène comme lieu d’activation d’élection. C’est un processus organique de génération et de projection des figures-apparition, véritables « pro-génitures » de parole: « dès que je me mets à mâchonner un mot, je mâchonne une image ; le mot est la naissance de l’image, et comme ce sont des figures qui parlent, tout le décor est campé par la parole, il n’y a pas de descriptions détachées, et le rythme et la voix deviennent inséparables. »

L’importante exégèse critique de l’œuvre de Guyotat travaille depuis de nombreuses années cette œuvre polymorphe, transgressive, antirhétorique, œuvre-monstre savante et violente pour une langue future qui sape les habitudes de la représentation. Plusieurs travaux récents sont revenus sur le rôle déterminant de la « figurabilité » et de la nature multi-médiale des écrits de Guyotat, dont la récente thèse de Yoann Sarrat (Transgression et littérarité : l’oeuvre de Pierre Guyotat et son influence sur les milieux artistiques et littéraires, Université Clermond-Auvergne, 2017) qui rassemblait une première « bibliothèque de figures » intertextuelles, allant du Tombeau pour cinq cent milles soldats et jusqu’aux Joyeux animaux de la misère, analyse qui explorait également la longue collaboration de Guyotat avec ses complices (Klaus Rinke ou Sam Francis, entre tant autres). Plusieurs expositions et publications connexes, initiées depuis 2016 ont fait surgir en revanche un corpus inédit de dessins réalisés par Pierre Guyotat, un ensemble méconnu qui complète de manière remarquable ce que l’auteur appelait son « cadastre mental » de gestes, d’actes, de postures (Donatien Grau (dir.), Pierre Guyotat, La matière de nos œuvres, Paris, Actes Sud/Association Azzedine Alaïa, 2016 ; Pierre Guyotat, Mes figures ?, Galerie Yvon Lambert, Paris, 2018 ; Pierre Guyotat, Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles, 2020).

C’est un statut instable que celui des dessins de Guyotat, résumé par le frère de l’écrivain, Régis : « Quel statut donner à ces centaines de "figures", sorties "par la main" (depuis les enfers?) tout au long et particulièrement au soir de la vie de Pierre? Font-elles partie de l'œuvre? Sont-elles hors d'œuvre? Le dessin affleurait constamment chez Pierre, on sentait sa main hésitante : allait-elle produire des "figures" ou de l'écrit? […]. Le dessin fut emporté ensuite par le vent du verbe, puis le manuscrit fit place au tapuscrit, le tapuscrit au numérique.»

L’ensemble de plus de 500 dessins, conservé aujourd’hui dans les collections de la Bibliothèque Kandinsky au Musée national d’art moderne, est à l’image de cette instabilité du geste (calques, bribes, dessins fragmentés, où la trace et le trait deviennent des opérations syntaxiques, où les marques, les maculations et les souillures chromatiques deviennent ponctuation). Écriture, sexualité exacerbée, dessins s’informent mutuellement, à excès, et répondent par écho aux productions textuelles et scénographiques de Guyotat. Le dessin relève parfois de la même nature notationnelle que l’écriture des « Carnets de bord ». Les lieux de l’écriture sont aussi des lieux du dessin et ce projet de recherche entend dresser un répertoire organique et élargi des figures et des scènes à l’œuvre, confronté à la multiplicité des occurrences visuelle et textuelles.

En savoir plus

Voir tous nos projets de recherche